Enrica Salvatori, 1165: Pisani, Genovesi e un corsaro nel Golfo

Le slide riguardano il conflitto tra le città di Pisa e Genova, spiegano la figura e il ruolo dei corsari dall’anno 1000 e ci mostrano le leggi che regolavano la società del tempo tramite traduzioni di documenti dell’epoca.

LINK: Enrica Salvatori, 1165: Pisani, Genovesi e un corsaro nel Golfo da Laboratorio di Cultura Digitale, labcd.humnet.unipi.it

Conferenza di Claudio Falchi sulla Grande Guerra

Conferenza di chiusura per il Centenario della Grande Guerra, Salone della Provincia della Spezia, in 3 novembre 2018

Alessandro Botti, Spezia Fbc: una squadra al fronte

Conferenza entro il Convegno tenuto alla Provincia della Spezia, 24 ottobre 2018, co-organizato dalla Società Storica Spezzina

Enrica Salvatori, Cartoline e Grande Guerra

Serie di diapositive curate da Enrica Salvatori riguardanti le vittime della Prima Guerra Mondiale e il loro ricordo: alle informazioni sono accostate le “cartoline”, immagini scattate e inviate dal fronte in patria durante la guerra, raccolte grazie all’Istituto Geografico Militare (IGM).

LINK: Enrica Salvatori, Cartoline e Grande Guerra

2018-1918 La Spezia ricorda i suoi caduti

COMMEMORAZIONI del CENTENARIO

PRIMA GUERRA MONDIALE

1918-2018 SPEZIA RICORDA I SUOI CADUTI

PARCO DELLA RIMEMBRANZA – 29 SETTEMBRE 2018 – ore 16:50

In occasione della conclusione delle celebrazioni e manifestazioni per il Centenario della Grande Guerra, il Comune della Spezia, la Prefettura, la Provincia della Spezia e la Società Storica Spezzina, in collaborazione con l’Associazione Culturale Circolo La Sprugola, l’Associazione Nazionale Alpini della Spezia, l’Associazione Culturale Iniziative Musicali e la Compagnia degli Scarti organizzano all’interno del Parco della Rimembranza, sulla collina di Gaggiola, una cerimonia rievocativa dedicata al ricordo dei militari spezzini scomparsi nella Prima Guerra Mondiale. Nella solennità del Parco, all’ombra dei suoi alberi che, nel lontano 4 novembre 1923, furono piantati in onore e ricordo di ogni caduto nella Grande Guerra, alla presenza delle Autorità Religiose, Civili, Militari e di tutte le associazioni d’arma, introdotti da un’esibizione

della Banda Dipartimentale della Marina Militare,verranno suggestivamente interpretati e rappresentati, ad opera di giovani attori in divisa dell’epoca, stati d’animo e momenti di vita in trincea, così come vissuti e narrati dai tanti soldati che vissero quella tragedia. La manifestazione si concluderà sulla sommità della collina con l’esecuzione del “Silenzio fuori ordinanza” e con l’ammainabandiera.

PRIMO VIDEO DELL’EVENTO (nostro)

CONFERENZA STAMPA SU TLS (dal minuto 5:46 al 9:00)

GALLERIA IMMAGINI

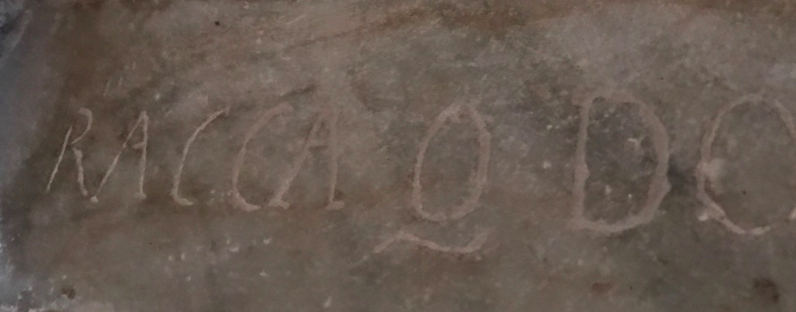

Giacomo Bertonati, Appunti di onomastica e toponomastica spezzina: il catasto del notaio Rocca

Nel testo l’autore esplora l’origine dei nomi di luoghi e persone nella città di La Spezia. In particolare, si concentra sul catasto del notaio Rocca, un documento del XVII secolo che elenca i nomi di proprietari terrieri e le relative proprietà e offre un’interessante panoramica sulla storia e la cultura della città di La Spezia attraverso l’analisi dei suoi nomi e delle sue proprietà terriere.

LINK: Giacomo Bertonati, Appunti di onomastica e toponomastica spezzina: il catasto del notaio Rocca

Catia Corbani, Processi di costruzione di un’identità locale: La Spezia e i suoi luoghi fra l’XII e XIX secolo

Il lavoro propone lo studio dei processi di costruzione dell’identità locale della città della Spezia e dei suoi borghi collinari dal XII al XIX secolo attraverso l’analisi della loro storia. Nel caso di una città come La Spezia, che presenta un insieme complesso di peculiarità e caratteristiche particolari, la ricerca di una precisa identità incontra difficoltà non trascurabili. La complessità del caso di studio è riscontrabile in diverse componenti: il rapporto che Spezia ha avuto con i borghi collinari circostanti e con l’entroterra; il ruolo che la stessa ha assunto nel tempo e la sua progressiva modificazione; quanto le relazioni tra Spezia, quale estremo della “Riviera del Levante Ligure”, ed il più vasto contesto dell’immediato entroterra della media e bassa Val di Vara e Val di Magra, abbiano inciso sulla giurisdizione della Diocesi di Luni.

LINK: Catia Corbani, Processi di costruzione di un’identità locale: La Spezia e i suoi luoghi fra l’XII e XIX secolo

Progetto Medieovo nel Golfo

La Società Storica Spezzina ha elaborato un grande progetto per la realizzazione di un

Parco Eco-Archeologico del Golfo dei Poeti.

(Castello di Coderone – S. Martino Vecchio – S. Michele di Pegazzano)

Il progetto si prefigge di restituire alla comunità spezzina l’antico castello di Coderone con il suo immediato insediamento abitativo, nonché l’ancor più antica chiesa di S. Martino vecchio e la relativa viabilità di collegamento, ha come finalità i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione archeologico-culturale e paesaggistica del territorio locale e di quelli confinanti, attraverso la realizzazione di un vasto Parco Eco-Archeologico, con estensione: Tinetto – Monterosso – Pignone – La Spezia;

- Sviluppo di una economia turistica stabile e sostenibile, attraverso la creazione di una fitta rete di sinergiche collaborazioni, fra Enti pubblici e privati, associazionismo e popolazioni locali;

- Ripristino, quale storica porta di ingresso, dell’antica viabilità di accesso al Parco Nazionale delle 5 Terre;

- Impiego di nuove e avanzate tecnologie e strategie di marketing per la più adeguata divulgazione e fruizione dell’offerta turistica;

- Azioni formative e comunicative volte a creare la più ampia sensibilizzazione sociale nei confronti del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico, nonché della salvaguardia ambientale.

A questo link è possibile scaricare il progetto e consultarlo.

Appuntamenti con la storia-1 Il disegno delle antiche mura scomparse

SABATO 15 Luglio – ore 20,30

presso il bar “Il Poggio” il Prof. Renato Marmori Renato e l’Arch. Marco Golinelli hanno tenuto una conferenza dal titolo: «Il disegno delle antiche mura scomparse»

Qui il video delle slide presentate

Assemblea soci

L’Assemblea si tiene il giorno 29 aprile 2017 in prima convocazione alle ore 17,00 ed in seconda convocazione, lo stesso giorno alle ore 17:30 presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia, Via Vittorio Veneto 2 a La Spezia

- Approvazione rendiconto bilancio 2016-2017

- Attività dell’associazione

- Varie ed eventuali

Samantha Ferrari, Golfo dei Poeti o Golfo delle Meraviglie?

Viene pubblicato il contributo della socia Samantha Ferrari sul futurismo alla Spezia che ragiona sulla definizione di Marinetti di “golfo delle meraviglie” in quanto animato dal perfetto ed armonico connubio tra la bellezza naturale e il plastico intervento umano.

LINK: Samantha Ferrari, Golfo dei Poeti o Golfo delle Meraviglie?

Giancarlo Natale, “Di là da’ monti”. Storie e leggende di Biassa e Tramonti

“Di là da’ monti” di Giancarlo Natale è un breve testo poetico che esplora l’idea di un viaggio verso l’ignoto e invita il lettore a considerare l’idea di esplorazione e scoperta, sia come un percorso concreto verso nuovi orizzonti, sia come un percorso interiore verso la conoscenza di sé stessi e del mondo che ci circonda.

LINK: Giancarlo Natale, “Di là da’ monti”. Storie e leggende di Biassa e Tramonti

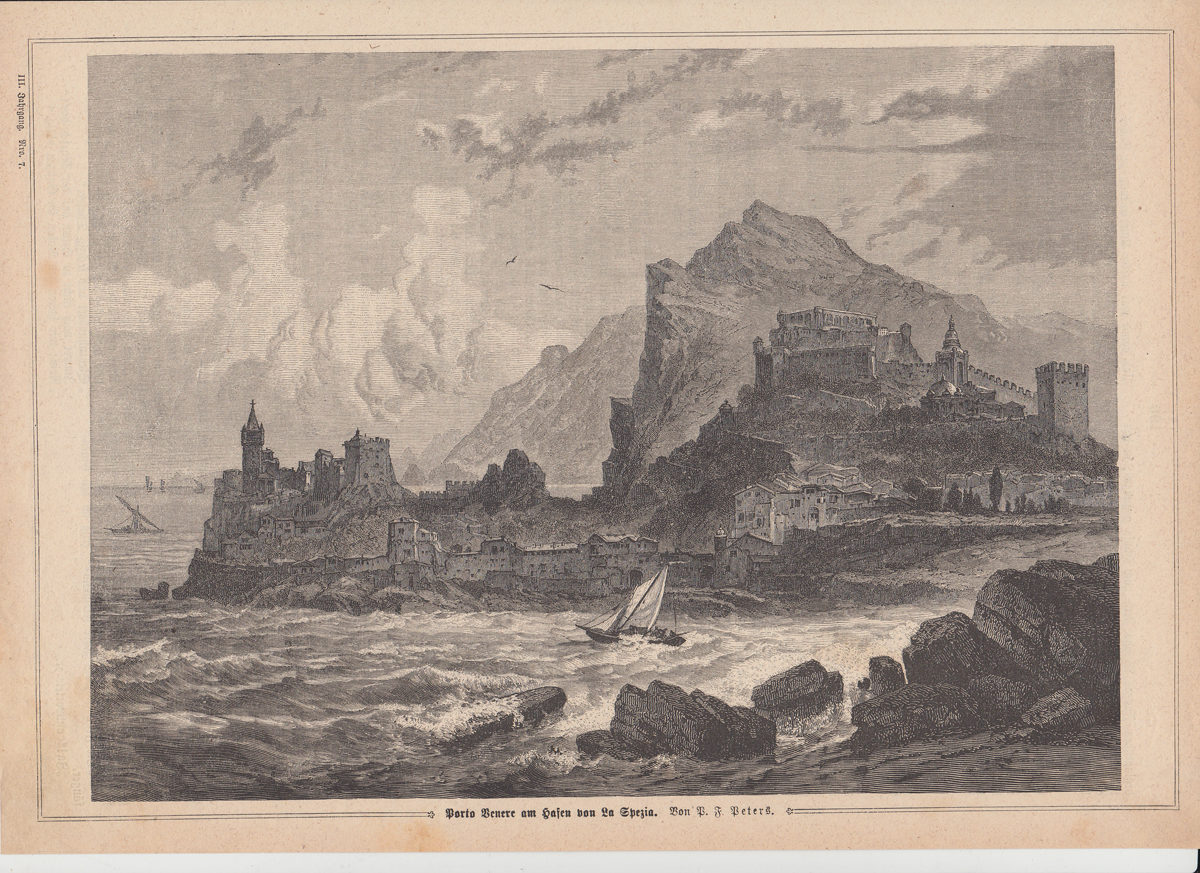

Sergio Mussi, La Battaglia di Porto Venere (1494)

Serie di fonti riguardanti la Battaglia di Portovenere del 1494 tra Carlo VIII e Alfonso d’Aragona

Il contesto

La calata di Carlo VIII in Italia

FONTE 1.1 El successo di l’armada dil re Alphonso (da: Marin Sanudo)

FONTE 1.2 Seguito di l’armada di Zenoa (da: Marin Sanudo)

FONTE 2. Apprestamenti di difesa di Alfonso II. (da Simondo Simondi, Storia delle repubbliche italiane).

FONTE 3. (da Varese Storia della Repubblica di Genova)

Bibliografia

Il contesto

Carlo VIII nacque ad Amboise nel 1470 dove vi morì nell’anno 1498. Figlio di Luigi XI re di Francia, della casata dei Valois, successe al padre nel 1483 e governò fino alla morte. In quell’epoca la monarchia francese vantava il diritto per discendenza diretta sul regno di Napoli (Italia meridionale continentale), in quanto acquisito alla morte di Renato d’Angiò avvenuta nel 1480. Tale privilegio gli derivava dall’investitura che Clemente IV aveva fatto a Carlo d’Angiò nel secolo XIII. A partire dal 1436, il regno di Napoli era stato gradualmente conquistato da Alfonso d’Aragona che, dopo un primo tentativo fallito nel 1438, riuscì ad espugnare anche l’ultimo baluardo angioino della città di Napoli il 2 giugno 1442. Renato Angiò, vistosi ormai detronizzato, decise di abbandonarla al suo destino lasciando buon gioco al rivale.

La calata di Carlo VIII in Italia

Dopo lo scoppio della peste (1347-1350) e la devastante guerra dei cent’anni (1337-1453), la Francia assistette ad una significativa espansione demografica dovuta alla nuova politica economica intrapresa da Renato d’Angiò e poi rilanciata da Luigi XI. Questa si rivelò efficace per l’aver orientato gli investimenti non più e unicamente per lo sfruttamento delle terre ormai diventate poco redditizie, ma soprattutto verso l’industria manifatturiera di cui se ne avvantaggiò specialmente il settore tessile. Le città di Lyon, Nîmes e Tours divennero infatti le maggiori produttrici d’Europa nel campo dei tessuti. Le mire espansionistiche della Francia furono probabilmente alla base della calata di Carlo VIII in Italia, il quale dopo aver consultato i suoi consiglieri puntò alla ripresa del regno di Napoli, alla liberazione di Gerusalemme e alla conquista di Costantinopoli, sapendo che quest’ultima avrebbe comportato la caduta dell’Impero Ottomano. Alcune fonti attendibili testimoniano infatti che fra i progetti del re era prevista la liberazione di Gem (1), figlio di Maometto II e fratello del sultano turco Baizeth, in quel periodo ostaggio di papa Alessandro VI a Roma, in cambio della quale gli avrebbe affidato un’armata per mandarlo a combattere contro il sultano che lo aveva costretto alla fuga. Infine, secondo la storiografia dell’epoca, il re dopo aver conquistato il regno di Napoli, aveva in animo di unirsi col suo esercito all’armata del cugino duca d’Orleans di stanza a Novara per impadronirsi anche del ducato di Milano. Nel caso la fortuna fosse stata propizia al re la Francia di Carlo avrebbe quindi potuto imporre il proprio potere su gran parte della penisola.

Il sovrano, come primo obiettivo, si propose la conquista dei porti di Genova, di Pisa e di Livorno nonché quelli di Ravenna di Bari e di Taranto poiché ciò avrebbe garantito da un lato maggiore sicurezza per la navigazione francese che doveva necessariamente sfruttare le vie dell’alto Mediterraneo e dall’altro, grandi vantaggi economici derivati dall’eliminazione dei pedaggi portuali. Il re, sollecitato a scendere in Italia da Ludovico il Moro, dai suoi consiglieri più influenti e dalla maggior parte dei baroni che erano stati cacciati da Alfonso d’Aragona, decise d’intraprendere l’impresa dopo aver ottenuto da loro stessi ingenti finanziamenti e dopo aver stipulato costosissimi trattati di pace con Enrico VII d’Inghilterra, con l’imperatore Massimiliano, con il re Ferdinando d’Aragona e la regina Isabella di Castiglia in Spagna.

Prima di partire per la campagna d’Italia Carlo VIII inviò i suoi ambasciatori a chiedere il passo al duca di Milano, al doge di Venezia, al duca di Ferrara, ai Medici signori di Firenze e al pontefice. Alfonso d’Aragona, dopo aver saputo dei grandi preparativi che si stavano predisponendo nel porto di Genova per ospitare la flotta francese, temendo che il re avesse intenzione di attaccare il Napoletano dal mare, inviò una flotta di cinquantacinque navi con l’ordine di fermare quella francese. Le navi alla guida di suo fratello Federico, accompagnate nell’impresa da Obietto e Matteo dal Fiesco, dal cardinale della chiesa di Genova Pietro Fulgoso il quale aveva promesso a Federico di farlo incontrare con i partigiani di Paolo Fregoso fuoriusciti di Genova nonché rivali degli Adorno, da Fulgosino figlio di Pietro, da Lazarino e Rolandino Fulgosi e Gda iulio Orsini giunsero a Livorno il 5 di luglio del 1494 e salparono alla volta di Portovenere, luogo da cui si controllava il golfo di La Spezia, il giorno 16 di quel mese.

(1) Si tratta del principe turco Dschem, figlio di Maometto II e fratello del sultano Bajazet II il quale, dopo esser riparato a Rodi per sfuggire ai soprusi del fratello che in lui vedeva un pericoloso concorrente. In seguito, in cambio dell’elevazione al grado cardinalizio del gran maestro dei giovanniti, fu consegnato al papa Innocenzo VIII come prezioso ostaggio (Hans-Georg Beck, Tra Medioevo e Rinascimento, in Storia della Chiesa, diretta da Hubert Jedin, vol. 5, Milano 1977, p. 322).

FONTE 1.1 El successo di l’armada dil re Alphonso (da Marin Sanudo, La Spedizione di Carlo VIII. in Italia, a cura di Rinaldo Fulin, Venezia 1873, pp. 65-66)

“… adi 5 Luio (1494) zonse al porto di Livorno de Fiorentini, et 16 fé vela et andoe a Portovenere, la qual armada era galie 35, computà 7 per forza, di le qual ne son cinque di Franzin Pastor corsaro, che fu quello soccorse Rodi a tempo de’ Turchi, e 2 dil Re, su una è il suo capitano don Fedrigo. Le altre 28 tutte voluntarie. Nave 18 gabia, di le qual 4, zoè le mazor, da poi andò verso Cicilia per expugnar do nave grosse de Zenoesi, carge di grano. Or questa armada zonta lì a Portovenere, per el cardinal di Zenoa et Obieto dal Fiesco erano su ditta armada fu mandato a richieder tre homeni di quel luogo, che li venisseno a parlar. Li quali venuti, exortono li volesse dar la terra nà aspettar battaglia, perchè erano de li soi Zenoesi, e non obstante li resposeno ditto loco voleva tenir a requisition de San Zorzi. Et non li zovando parole dolce, veneno a menaze. Ditti tre dubitando, fense di voler consultar con quelli di la terra, et la mattina torneria a darli risposta. Ma la notte si messeno in ordine, et la mattina li feceno intender con bombarde si levassero de lì. El capetanio don Fedrigo, el Cardinal et Obietto con quasi tutti di l’armata dismontoe in terra, et dette la battaglia al loco per spacio di hore 3: non potendo expugnar la tera se tirorno a drieto, lassando molti morti et altri feriti. Poi el dì seguente ritornò a Livorno, dove stette fin Avosto. Su la ditta armada era zerca fanti 4800, dei quali erano fuziti fin 10 Avosto, chi per viltà, chi per non comportarli il mar, da 600 in suso; unde el capitano feva ivi fanti per le terre de’ Fiorentini, eccetto in Fiorenza, et li devano ducati 6 et 8 per paga secondo li homeni, ma con fatica trovava. El Cardinal et Obietto stava in terra, et el Cardinal li venne una febbre terzanella, et attendvano a metter confusion in Zenoa, et do galie continue stava verso Zenoa a sopraveder per guardia. Fiorentina attendevano a fornir Livorno et Pisa et li lochi marittimi di fanterie. Et Cicogna contestabile andò a custodia di Pisa. Et volendo la ditta armada bombardar Portovenere, Zuan Adorno fradello di Augustin Adorno governador di Zenoa, insieme con el sig. Antonio Maria di Sanseverino con assà provisionati, vi andò contra, unde li fanti di la ditta armada, et andorno al porto di Livorno, come ho scritto di sopra. Et poi parte di le nave andorno chi per Corsica et chi per Cicilia per assoldar zente, ita che restò che adi 20 Avosto era solum 12 nave di cheba; et in la ditta armada molti si amalava, et a uno tempo più di 600 ne era de infermi, molti morti et molti feriti. Et a Fiorenza per augumentar ditta armada fu fatto 700 fanti, capo Pereto corso, et mandati su ditta armada, et poi adi 8 Settembrio accadette alcune cose fatte per el Cardinal et Obietto dal Fiesco, qual al loco suo sarà scritto, servando l’ordine di tempi”.

Trascrizione in italiano moderno

(La flotta di Alfonso re di Napoli) giunse al porto di Livorno il 5 luglio 1494 ed il giorno sedici issò le vele per Portovenere. L’armata era costituita da trentacinque galee: sette furono destinate al trasporto della fanteria, cinque appartenevano al corsaro Franzin Pastore, quello che soccorse Rodi al tempo dei Turchi, due al re, una delle quali fu riservata al capitano Federico. Le altre ventotto furono messe a disposizione volontariamente dai vari baroni del regno di Napoli. Diciotto navi erano del tipo con la gabbia sull’albero, di cui quattro, le più grandi, furono inviate poi verso la Sicilia per requisire due grosse navi cariche di grano. Quando l’armata di Alfonso giunse a Portovenere il cardinale di Genova e Obietto del Fiesco mandarono a chiamare tre funzionari del luogo affinché andassero a trattare con loro. Dopo che i tre si furono presentati all’appuntamento vennero esortati a consegnare il golfo nelle mani di Alfonso in quanto erano genovesi anche loro altrimenti avrebbero dato battaglia al borgo e al castello. Ciò nonostante essi risposero che avevano il dovere di mantenere il paese a disposizione del castello di S. Giorgio. In seguito a tale insoddisfacente risposta i Genovesi vennero alle mani. Dopodiché i tre, nel dubbio, se ne tornarono al paese fingendo di andare a consulto con i padroni della terra promettendo di ripresentarsi con la risposta la mattina successiva, ma durante la notte si organizzarono cosicché al mattino dopo iniziarono a bombardare le navi dal castello per costringere la flotta nemica a togliersi dal porto. Il capitano Federico, il cardinale Fulgoso e Obietto Fieschi di tutta risposta decisero di scendere a terra con l’intera armata e dare battaglia la quale durò lo spazio di tre ore. Resisi conto di non poter espugnare quella terra tornarono indietro lasciandosi alle spalle molti morti e feriti. Il giorno seguente Federico fu di nuovo a Livorno dove rimase fino ad agosto. L’armata era composta da circa 4800 fanti dei quali, fin dal 10 agosto (?), chi per viltà, chi per non poter sopportare il mare ne erano fuggiti più di seicento nei luoghi dove il capitano era solito reclutarli per difendere le terre dei Fiorentini, ma non in Firenze. Nonostante questi uomini venissero compensati dai sei agli otto ducati, a seconda delle loro capacità, si faticava a trovarli. Mentre il Cardinale e Obietto stavano a terra al Cardinale venne la febbre Terzanella, e ciò mentre attendevano di poter far sollevare i genovesi contro gli Adorni. Intanto due loro galee rimanevano nelle prossimità del porto di Genova per controllare i movimenti della flotta francese. Frattanto nel fiorentino si stavano reclutando uomini per implementare i reparti di fanteria affinché potessero difendere adeguatamente, nel caso di un attacco dal mare, le città di Livorno e di Pisa e di altri luoghi posti sul litorale. Il contestabile Cicogna andò a custodire la città di Pisa. Considerato che l’armata suddetta voleva bombardare Portovenere, Giovanni Adorno, fratello di Agostino governatore di Genova, insieme al signor Antonio Maria di Sanseverino e molti mercenari andarono incontro al Cicogna onde potersi portare al porto di Livorno insieme ai fanti della loro armata, come ho scritto sopra. Poi, alcune navi andarono in Corsica e altre in Sicilia per assoldare gente. Della flotta, che partì il 20 di agosto alla volta di Portovenere, rimasero solo 12 navi del tipo con la gabbia. Nel frattempo molti furono gli uomini dell’armata che si ammalarono tantoché, ad un certo punto, se ne contarono più di seicento e molti furono quelli che morirono o rimasero feriti. Accadde quindi, che per aumentare l’armata di Federico vennero arruolati altri 700 fanti a Firenze a capo dei quali fu messo Pereto corso (2), che li condusse a Livorno per riunirli a quelli rimasti. L’otto settembre poi accaddero alcune cose fatte per il Cardinale Fulgosi e Obietto Fieschi dei quali descriverò anche la località seguendo l’ordine di tempo.

(2) Piero Corso condottiero di ventura fiorentino (ca. n. 1488 – m. 1511)

FONTE 1.2 Seguito di l’armada di Zenoa (da: Marin Sanudo, La Spedizione di Carlo VIII. in Italia, a cura di Rinaldo Fulin, Venezia 1873, pp. 65-66)

Essendo l’armada fabricata a Zenoa in ordine di galie 25, galioni 13, nave 12, il resto barze fin al numero di 60 vele, et zonta l’armada dil Re di Franza fatta in Provenza a Monaco, denum adi 29 Luio intrata in porto di Zenoa, che era vele 12, et zontovi il Duca di Orliens, el qual però era ritornato in Aste, come scriverò di sotto, ditta armada ussite in poco tempo tre volte di Zenoa. La prima vedendo era a Livorno quella Aragonese, adi 17 Avosto ussite et andoe a Portovenere, ma dubitando di l’armada nemica, se tiroe in Zenoa. Denum un’altra volta adi 28 ditto la ussite, et andò a Santa Maria. Poi la terza volta fu adi 16 Settembrio che l’andò a Hostia nel Tevere, benissimo in ordine, et quella dil Re era zà tirata verso Napoli et Gaeta, et questa comenzoe a prosperar. Questa armada, acciò el tutto se intendi, havea le bandiere dil Re di Franza, et era capitanio..

Trascrizione in italiano moderno

Essendo l’armata fabbricata a Genova composta da 25 galee, 13 galeoni. 12 navi, il resto di barche fino al numero di 60 vele e quando giunse l’armata del re, fatta a Monaco in Provenza, che entrò nel porto di Genova il giorno 29 luglio ed era di 12 vele e giuntovi anche il duca di Orleans, il quale però era ritornato ad Asti, come scriverò di sotto, la detta armata uscì in poco tempo tre volte da Genova. La prima volta, vedendo che quella aragonese era a Livorno, il giorno 17 agosto, uscì e andò a Portovenere, ma dubitando dell’armata nemica se ne ritornò a Genova. Una seconda volta, il giorno 18 del mese suddetto, uscì ed andò a Santa Maria (3). Poi, la terza volta, il giorno 16 settembre, fu quando andò a Ostia, che si trova nel Tevere, in gran ordine, ma quella del Re si era già ritirata verso Napoli e Gaeta, mentre questa cominciò a rafforzarsi. Questa armata, affinché tutti capiscano, aveva le bandiere del Re di Francia. Il Capitano era..

(3) Il riferimento probabilmente è al monastero olivetano di Santa Maria delle Grazie situato nel golfo della Spezia presso Portovenere, conosciuto più tardi anche come Fortezza Santa Maria, oggi ridotto a villa privata. Fu caposaldo di importanti rotte marittime fin da tempi antichi, la sua fondazione è fatta risalire alla prima metà del XV secolo.

FONTE 2. Apprestamenti di difesa di Alfonso II. Prime mosse dei francesi nello stato di Genova ed in Romagna. Discesa di Carlo VIII in Italia. Pietro de’ Medici gli dà in mano tutte le fortezze della Toscana. Ribellione di Pisa; rivoluzione di Firenze; esilio dei Medici. (Jean Charles Léonard Simondo Simondi, Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, Capolago1831, volume 12, cap. XCIII, pp. 105, 111, 112).

“Nello stesso tempo, avendo avuto avviso dei grandi apprestamenti marittimi che i francesi facevano a Genova, e ricordandosi che Giovanni, duca di Calabria, l’ultimo dei principi angioini, aveva invaso per mare il regno di Napoli, Alfonso diede a don Federico, suo fratello, il comando di una flotta di trentacinque galere, diciotto grosse navi e dodici più piccole, con cui questi doveva portarsi a Livorno per aspettare i francesi in quelle acque e chiudere loro il passaggio del mare di sotto, se mai volessero tentarlo… Ibletto de’ Fiesco aveva promesso a Paolo Fregoso e a don Federico d’Arragona che tutti i suoi partigiani gli aspetterebbero armati nella Riviera di Levante; onde la flotta napoletana affacciossi a Porto Venere, piccola città dirimpetto a Lerici, che signoreggia l’ingresso dello stupendo golfo della Spezia. Ma un fratello d’Ibletto, chiamato Giovan Luigi de’ Fieschi e additto al contrario partito, erasi recato alla Spezia ed aveva esortati gli abitanti di quelle coste a conservarsi fedeli alla repubblica, e Giacomo Balbi era entrato con quattrocento fanti in Porto Venere per difenderlo. Di verso terra quest’ultima città era difesa da un frale ricinto di mura; onde i napoletani, sbarcate alcune squadre, d’infanteria, le fecero muovere all’assalto, mentre la flotta, provveduta di grossa artiglieria, entrata nella rada, tentava lo sbarco sulla stessa spiaggia. Ma tutti gli abitanti e perfino le donne di Porto Venere, essendosi appostati colle truppe dietro le mura, respingevano gli assalitori facendo rotolare sopra di loro grossi macigni. La flotta non era gran fatto più avventurata. Sorgevano in mare presso al porto alcuni scogli a fior d’acqua, i quali erano stati anticamente ridotti in modo da servire di comodo sbarco a’ marinari; e gli abitatori avevano avuta l’antiveggenza di ungere di sego quelle pietre lisciate che sorgevano in mezzo al profondo ed agitato mare. I napoletani si avvicinavano a quegli scogli colle sciatte e, quando si credevano abbastanza vicini, balzavano d’un salto tutti armati sopra l’isidiosa riva; ma non potendo reggersi sullo sdrucciolevole sasso, cadevano in mare, la qual cosa, movendo alle risa i difensori di Porto Venere, assai contribuiva ad accrescere loro il coraggio. La zuffa durò sette ore e si combattè con eguale accanimento da ambe le parti; finalmente, avvicinandosi la notte, don Federico richiamò sulle navi le sue truppe e prese il largo, allontanandosi da quella città, ce, sebbene si piccola, fu principio della sua mala fortuna. Dopo questo scacco Federico tornò a Livorno per rinfrescare la sua flotta e per pigliare altri soldati, indi ripartissene dopo un mese all’incirca, avendo saputo che Carlo VIII aveva presa la strada delle Alpi, e il 4 di settembre giunse dinanzi a Rapallo”.

FONTE 3. Carlo Varese, Storia della Repubblica di Genova: dalla sua nascita sino al 1814, a cura di Y. Gravier, Venezia 1841, tomo IV, pp. 131-133

Molto oro intanto arrivava in Genova, e Carlo Re lo mandava; e perché questo Principe avea in animo di assalir Napoli per mare, facea che vi si allestisse una poderosa flotta a cui si congiungevano poco poi le navi armate nei porti di Villafranca e di Marsiglia. Le acque ligustiche non aveano da gran tempo veduto un più stupendo e formidabile apparecchiamento di guerra. Consisteva in dodici grandi navi onerarie per la cavalleria e capaci di millecinquecento cavalli; novantasei più piccole per le fanterie, e diciasette speronare: meglio di ottanta galee da guerra, una grande galeazza, e la galea reale splendidamente addobbata di serici ammanti per cura di Pietro d’Urfé, grande scudiere di Carlo.

La novella del tremendo apparato spaventava il Re di Napoli; ma non per questo permetteva i provvedimenti di difesa, fra i quali non ultimo deve stimarsi il tentativo di alienar Genova dal Duca di Milano: ne movea parole col Doge Paolo Fregoso e con Obietto Fieschi, sempre disposti a rimescolar le cose della loro patria con animo volenteroso. Costoro persuadevano ad Alfonso di non por tempo in mezzo; di farsi assalitore, perché, come dicevano, colle prevenzioni e le diversioni si vincevano le guerre: promettevangli tutta la riviera di Genova si leverebbe a favore di lui tostoché il nome dei Fregoso e dei Fieschi risuonerebbe sul lido: otterrebbe così il doppio intento di raffrenare i Francesi e di ridurre a stretti termini il Duca di Milano. Alfonso acconsentiva: la flotta napoletana comandata da Don Federigo zio del Re, levava le ancore per affondarle e rizzarvisi sopra dinanzi a Portovenere, dove la Repubblica avea mandato un Giacomo Balbi con quattrocento fanti per la difesa.

Era Portovenere dalla parte di terra debolmente ricinta di muro: pensavano gli Aragonesi d’insidiarla da quella; e sbarcate alcune squadre d’infanteria, moveano all’assalto, intanto che le navi ben provvedute di grossa artiglieria, puntavano fin dentro la rada e s’ingegnavano di arripare. Duro intoppo trovavano in quei di Portovenere accorsi a respingerli, avvegnaché il Cardinale e il Fieschi (4) non avessero risparmiate le seduzioni per tirare al loro partito quei terrazzani: ma Gian Luigi Fieschi, perché covava qualche tempo molto mal animo verso Obietto suo fratello, aveagli poco prima confortati nella fede della Repubblica, rammentando il tirannico governo del Fregoso, e le ambigue rivolture del congiunto; per cui dimostravansi inclinati a qualunque precipizio piuttosto che tornare in podestà di loro. Infruttoso riesciva l’assalto degli sbarcati; infruttuoso il tentativo di sbarcare: dopo sette ore di cozzare ostinatissimo, Don Federigo richiamava alla navi le sue genti e si allargava in mare, allontanandosi da una terra la quale, quantunque poca, avea saputo resistergli, dimostrando con ciò che i fuorusciti sono avezzi a confortarsi cogli aglietti, e che le loro promesse erano solite ciance di esuli ambiziosi… Perduta da Don Federigo e dai fuorusciti la speranza di assalir vantaggiosamente la stessa città di Genova siccome prima che sapessero di questi rinforzi ne aveano il divisamento, e ricevuto quello scacco dinanzi a Portovenere, ritiravansi colla flotta nel porto di Livorno per rinfrescarvisi di vettovaglie e per accrescere il numero delle genti da sbarco.

(4) Si tratta di Obietto Fieschi fratello di Gian Luigi il vecchio (1441 – 1508).

Bibliografia

Hans-Georg Beck, Tra Medioevo e Rinascimento, in Storia della Chiesa, diretta da Hubert Jedin, vol. 5, Milano 1977

Marin Sanudo, La Spedizione di Carlo VIII in Italia, a cura di Rinaldo Fulin, Venezia 1873

Jean Charles Léonard Simondo Simondi, Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, Capolago 1831

Carlo Varese, Storia della Repubblica di Genova: dalla sua nascita sino al 1814, a cura di Y. Gravier, Venezia 1841

Oberto Folietta, Historiae Genuensium libri XII, Genuae, Hieronymus Bartolus, 1585 (p. 266, f. 2.)

Paolo Giovio, Historiarum sui Temporis, Tomus Primus, Florentiae, 1550

Philippe de Commynes, Mémoires, L. M. Émile Dupont, a cura di J. Renouard, 1843, Lespecie (La Spezia), Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Geneve: Libraire Droz. 2007

Alessio Pinza, L’Arsenale Militare Marittimo della Spezia: realizzazione e influenze sullo sviluppo socio-urbanistico e sul modello socio-economico della città

In questa tesi di Laurea in Storia Economica, alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, Alessio Pinza tratta l’Arsenale Militare Marittimo di Spezia, dall’origine del progetto fino all’importanza dello stesso nei confronti della città circostante.

LINK: Alessio Pinza, L’Arsenale Militare Marittimo della Spezia: realizzazione e influenze sullo sviluppo socio-urbanistico e sul modello socio-economico della città

Giancarlo Natale, L’en messe ite e vèspei cantà. Biassa: i nomi, i luoghi, le voci del Passato

In questo saggio, l’autore Giancarlo Natale, servendosi anche di alcune interviste, fornisce un’accurata analisi della località spezzina di Biassa, soffermandosi su aspetti quali la toponomastica, la geografia e il folclore, con cenni a proverbi, canzoni e favole tipiche.

LINK: Giancarlo Natale, L’èn messe ite e vèspei cantà. Biassa: i nomi, i luoghi, le voci del Passato

Convenzione tra la Società, lo Soprintendenza, il Comune (SP)e l’Università (PI)

E’ stata ufficialmente firmata un’importante convenzione tra la Società Storica Spezzina, la Soprintendenza della Liguria (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona), il Comune della Spezia e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Il fine è quello di sviluppare, all’interno di un quadro di ricerca unitario, progetti miranti allo studio e valorizzazione dei beni storici, archeologici, artistici, monumentali e paesaggistici presenti e caratterizzanti il territorio spezzino.

Tra gli obiettivi enunciati:

- promozione di un centro di raccolta e di studio dei dati storici, archeologici, culturali e paesaggistici del Comune della Spezia;

- redazione di schede del bene culturale conformi agli standard ministeriali (schede ICCD);

redazione schede attestanti la vulnerabilità sismica degli edifici storici e/o contenenti opere di interesse storico o archeologico; - elaborazione, grazie alla raccolta sistematica e ragionata dei dati suddetti, di un possibile piano unitario di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali spezzini;

- proposizione di progetti mirati e particolari in cui si possa approfondire lo studio, storico, storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico di singoli beni, contesti e fenomeni.

La convenzione è presentata alla stampa il 2 Marzo 2017 alle ore 11:00 nella sala Multimediale del Palazzo del Comune dal Vice Sindaco arch. Cristiano Ruggia, in presenza del Soprintendente Generale della Liguria, dott. Vincenzo Tinè; Enrica Salvatori presidente della Società e rappresentante del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e Claudio Falchi, Vice Presidente della Società Storica Spezzina.

Servizio civile a Luni

Segnaliamo un’opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni:

il MiBACT (Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo) ha bandito

un concorso per 6 giovani da impiegare in un progetto di servizio civile a Luni.

Le domande vanno presentate entro il 10.02.2017.

Per saperne di più:

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Concorsi/2016/visualizza_asset.html?id=169372&pagename=234

Notizia pervenuta dall’Area archeologica e Sistema museale dell’antica città di Luna

Polo Museale della Liguria

via Luni 37, 19034 Ortonovo (SP)

tel. 0187 66811

pm-lig.museoluni@beniculturali.it

www.luni.beniculturali.it

https://www.facebook.com/Area-archeologica-e-sistema-museale-dellantica-città-di-Luna-754801501260828/

Caccia al Tesoro al Museo di Luni

Domenica 5 febbraio 2017, prima domenica del mese, l’ingresso al museo è gratuito.

In più alle ore 10,30 e alle 11,30 per i più piccoli è organizzata una caccia al tesoro.

Per la caccia al tesoro è necessaria la prenotazione allo 0187.66811 o a pm-lig.museoluni@beniculturali.it; la disponibilità è fino ad esaurimento posti.

Notizia fornita dall’Area archeologica e Sistema museale dell’antica città di Luna

Polo Museale della Liguria

via Luni 37, 19034 Ortonovo (SP)

tel. 0187 66811

pm-lig.museoluni@beniculturali.it

www.luni.beniculturali.it

https://www.facebook.com/Area-archeologica-e-sistema-museale-dellantica-città-di-Luna-754801501260828/

Giacomo Bertonati, Documenti per servire lo studio dell’antica comunità di Pegazzano nel Golfo della Spezia

Nel suo studio, Giacomo Bertonati analizza l’antica comunità di Pegazzano sotto vari aspetti, tra cui le aree militari, la toponomastica, i beni immobili e le vie di comunicazione.

LINK: Giacomo Bertonati, Documenti per servire lo studio dell’antica comunità di Pegazzano nel Golfo della Spezia

Comportamenti da premiare

Il patrimonio culturale della Liguria di Levante si è arricchito recentemente con un ritrovamento di dimensioni ridotte ma di grande importanza.

Verso la fine dell’estate alcune persone si sono rivolte alla neonata Società Storica Spezzina, cercando qualcuno che potesse dare indicazioni su uno “strano oggetto” metallico, rinvenuto casualmente nell’Alta Val di Vara. Intuito l’interesse del ritrovamento, i membri della Società hanno avvertito la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e per le province di Imperia, La Spezia e Savona, mettendo in contatto l’Istituzione con gli scopritori.

Ne è nato un proficuo scambio di informazioni, che da un lato ha permesso agli esperti della Soprintendenza di effettuare un sopralluogo nell’area del ritrovamento e di raccogliere dati utili per lo studio del reperto, dall’altro ha dato occasione alle persone coinvolte di conoscere l’importanza dell’oggetto e la sua collocazione nella storia del territorio.

Perché in effetti di reperto archeologico si tratta: un’ascia in rame o bronzo – le analisi sono in corso –, con tagliente curvo e bordi rientranti, che si inserisce in una produzione ben nota per il Bronzo Antico europeo (2200-1800 a.C. circa). In Italia questi oggetti sono particolarmente ben documentati in Emilia Romagna, Lombardia, Trentino, ma sono presenti anche in altre regioni dell’Italia settentrionale e peninsulare. Spesso questi reperti risultano riconducibili ai così detti ripostigli, ovvero contenitori ricavati o deposti nel terreno lungo vie di percorrenza. Tali “depositi” sono variamente interpretati; essi potrebbero essere offerte votive o testimonianze di tesaurizzazione del metallo, per lo scambio o per il riutilizzo.

In Liguria fino ad oggi sono state segnalate solo due asce dello stesso tipo, entrambe nell’area di Sassello (SV), sull’Appennino ligure-piemontese, anch’esse da rinvenimenti fortuiti: si tratta dunque del primo ritrovamento di questo tipo nella Liguria orientale e ciò rende quest’ascia estremamente interessante.

Il reperto è stato consegnato alla Soprintendenza ligure, che si è attivata per il suo studio esaustivo; dopo l’intervento del restauratore, che ne ha ripulito le superfici, l’ascia è stata fotografata e disegnata, quindi sottoposta all’esame dell’archeologo; seguiranno analisi chimiche e tecnologiche per comprenderne la composizione e il processo di lavorazione.